機関誌THE YMCA

THE YMCAは日本YMCA同盟が発行している機関誌です

<座談会>子どもを「いじめ」から守るために ~YMCAピンクシャツデー10年

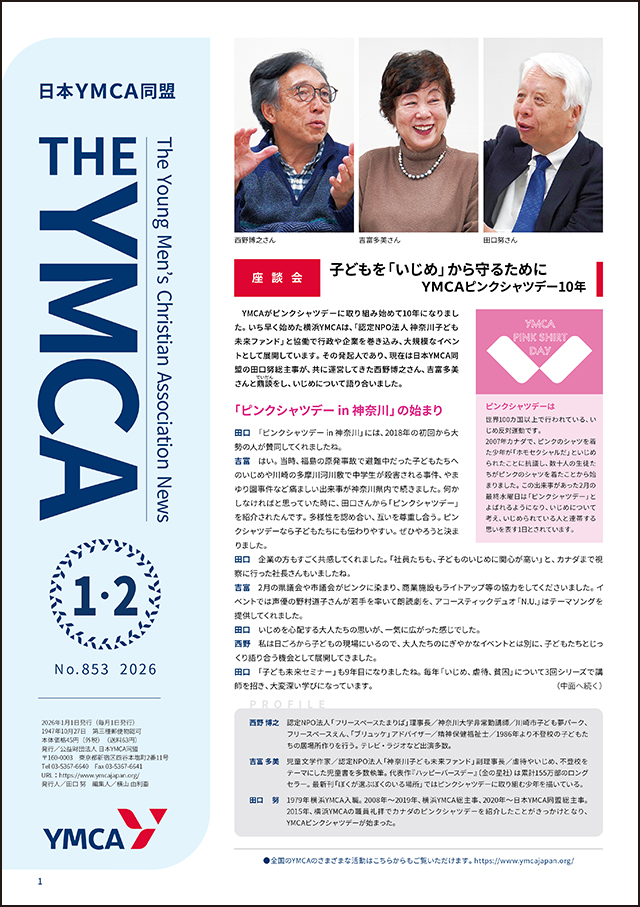

YMCAがピンクシャツデーに取り組み始めて10年になりました。いち早く始めた横浜YMCAは、「認定NPO法人 神奈川子ども未来ファンド」と協働で行政や企業を巻き込み、大規模なイベントとして展開しています。その発起人であり、現在は日本YMCA同盟の田口努総主事が、共に運営してきた西野博之さん、吉富多美さんと鼎談をし、いじめについて語り合いました。

●「ピンクシャツデーin 神奈川」の始まり

【田口】 「ピンクシャツデーin 神奈川」には、2018年の初回から大勢の人が賛同してくれましたね。

【吉富】 はい。当時、福島の原発事故で避難中だった子どもたちへのいじめや川崎の多摩川河川敷で中学生が殺害される事件、やまゆり園事件など痛ましい出来事が神奈川県内で続きました。何かしなければと思っていた時に、田口さんから「ピンクシャツデー」を紹介されたんです。多様性を認め合い、互いを尊重し合う。ピンクシャツデーなら子どもたちにも伝わりやすい。ぜひやろうと決まりました。

【田口】 企業の方もすごく共感してくれました。「社員たちも、子どものいじめに関心が高い」と、カナダまで視察に行った社長さんもいましたね。

【吉富】 2月の県議会や市議会がピンクに染まり、商業施設もライトアップ等の協力をしてくださいました。イベントでは声優の野村道子さんが若手を率いて朗読劇を、アコースティックデュオ「N.U.」はテーマソングを提供してくれました。

【田口】 いじめを心配する大人たちの思いが、一気に広がった感じでした。

【西野】 私は日ごろから子どもの現場にいるので、大人たちのにぎやかなイベントとは別に、子どもたちとじっくり語り合う機会として展開してきました。

【田口】 「子ども未来セミナー」も9年目になりましたね。毎年「いじめ、虐待、貧困」について3回シリーズで講師を招き、大変深い学びになっています。

●増え続けるいじめ、不登校、自殺

【田口】 しかし、いじめは増え続けています。

【西野】 いじめの定義が変わった影響もあると思いますが、73万人と、とんでもない数です。一番いじめが多いのが小学2年生、二位が小学3年生、三位が小学1年生。いずれも低学年です。入学した途端にいじめられる。もしくは友だちがいじめられる姿を見るのです。だから不登校も減りません。

子どもの自殺も4年連続で増えました。昨年は529人。過去最多です。しかも学校問題に起因する自殺が一番多い。先日フランスの安發明子さんと対談したとき、フランスではこの20年間で子どもの自殺が半分に減ったと聞きました。が、日本は2倍に増えたんです。自傷行為も増えてます。

●隙間のないストレス社会

【田口】 もはや各家庭の問題だけじゃなくて、社会全体の問題です。

【西野】 子どもが追い詰められているなと感じます。「少子化」は「多大化」。大人が多い社会です。「ちゃんとしなさい」「人に迷惑かけちゃいけない」っていう大人の厳しい監視の目が広がって、社会に隙間や余白がない。「子どもってそんなもんだよ。なんとかなるよ」っていう子どもの世界が狭められています。

【吉富】 空地で遊ぶとか、寄り道するとか。子どもたちは自由な場が減って、息苦しいと思います。大人同士のつながりも弱いから、自分の育児に焦りや不安を感じている親も多いです。祖父母も忙しい。社会に余裕がありません。

【田口】 僕らはここまで管理されないで育ちましたよね。野山に行って、怪我しても、失敗しても、子どもだけで自由に遊んでました。

【西野】 今は怪我も失敗もさせてもらえない。子どもの自由な時間が奪われてます。いじめの背景にはこういう、子どもたちの貯めたストレスがあると思います

●子どもを丸ごと肯定する

【田口】 「たまりば」の子どもたちは生き生きしてますね。不登校などさまざまな背景の子どもたちも皆、元気に遊んでいますが秘訣は?

【西野】 大人たちの肯定的な眼差しです。「生きてるだけですごいんだ」というのが私たちの基本理念です。良いか悪いかっていう評価の眼差しではなくて、丸ごと肯定する。そしてその子にあった環境を整えていきます。すると、子どもは間違いなく元気になっていきます。

【田口】 違いや多様性をすべて受け止める眼差しですね。

【西野】 学校は、“きちんと”“正しく”“みんな一緒に” っていう文化をもう少し見直していいのではと思います。「みんなも我慢してやってるんだから、同じようにやりなさい」といった同調圧力が強い社会の中で、いじめは増えていきます。一人ひとりの違いを豊かに認めあえる社会にならないと、いじめは減らないと思います。

●子どもの権利を認めて

【田口】 フランスはどうやって子どもの自殺を半分に減らしたのでしょうか?

【西野】 まずは権利の教育です。子どもたち一人ひとりの権利を徹底して、「ノー」と言うこと、自分の意思を伝えることを教えました。「エデュケーター」という国家資格をもったソーシャルワーカーを配置して、気軽に相談できる環境を作ったことも大きいです。

【吉富】 子どもにとって自分の好き嫌いが言えること、そしてそれを受け止める大人がいることはとても大切です。私は横浜市の中学生人権作文の審査委員をしているのですが、小さい頃「注射イヤだ」と泣いたエピソードを書いた中学生がいました。お母さんは「だめ」と怒ったけれど、お医者さんは「いいんだよ。イヤだっていうのは君の思いだから、君はそれを言う権利がある。だけどお母さんは、病気を心配している。君を守る義務もある。その両方を考えて君が決めなさい」と言った。その言葉が、人権を考える基になったと書いていました。子どもの「いやいや期」も人権意識の表れです。頭ごなしに否定しないで、少し余裕をもって受け止められればいいですね。

【西野】 国連の「子どもの権利条約」に大きな影響を与えたポーランドのコルチャック先生は、「子どもはだんだんと人間になるのではなく、すでに人間である」と言っています。僕はこの言葉を非常に大事にしていて、教員研修などでいつも紹介しています。

子どもは生まれた瞬間から権利主体である一個の人間なんです。日本では子どもを未熟者、半人前とみなして、「大人に向かってその口のきき方は何だ」などと、意見を聞くに値しないかのように扱う傾向がありますが、赤ん坊も一個の権利主体です。尊厳ある人としてリスペクトする目線を大人が持たない限り、虐待や体罰はなくならないし、いじめもなくならない気がします。

川崎市で、日本で最初の子ども権利条例を作るとき、「子どもに権利なんて認めたらわがままになるから要らない」という意見がありました。でも自分の権利しか認めないというのは、権利として成り立ちません。相互に認め合ってこそ権利です。権利主体としての子どもの意思ときちんと向き合う、大人の意識改革が必要です。

●話す。聴く。認め合う。

【吉富】 以前、ある小学校の先生から、いじめで荒れた教室で『ハッピーバースデー』の本を毎日数ページずつ読み合ったら、いじめが無くなったというお便りをもらいました。虐待やいじめ、不登校という重い内容の本ですが、子どもたちは上手く言葉にできなかった自分の思いを本の中に見つけたのではないか、そして言葉がどれほど人を傷つけるかを知ったのではないかとありました。違う目線で自分の行為を省みて、自分で気づくことが大事なんですね。

【西野】 思いを言葉で伝える力は大切です。「つらい」「悲しい」を言葉にできないと、暴力になったり、歪んでしまったりする。同時にその言葉を「それくらい我慢しなさい」などと否定しないで、「つらかったんだね」と丸ごと受け止めることも大切です。話す力、聴く力。対話を大事にする社会。そこに鍵がある気がします。

【吉富】 多汗症の子が、友だちに「気持ち悪い」って言われたとき、「私はこういう病気なの」と伝えたら「そうなんだ、ごめん」ってわかってくれた。何でも話せる仲になったという話もありました。最初は驚いても、話して、聴いて、認め合えるといいですね。

【田口】 違いを受けいれる感受性を育てたいです。相手が傷ついている、悲しんでいると気づいたときに、その声を聴き、共感できる力が大事です。いじめの少ないデンマークでは、共感力を育むための授業があると聞いています。

●これからのピンクシャツデーは

【田口】 今後のピンクシャツデーについて一言……

【吉富】 いじめの話をすると、よく「いじめられない子にするためにはどうしたらいいですか?」と聞かれるのですが、いじめは、いじめる側の問題です。他の人を傷つける言葉や行為は自分自身への刃ともいえます。なぜ、そうするのかを社会の大人たちが、もっと深く考える必要があると思います。

【西野】 特に親たちは、子どもがいじめられないように「忖度できる子にしよう、目立ち過ぎない子にしよう」としますが、それではますます同調圧力が強くなってしまう。人と違うといじめられる社会ではなくて、違いや多様性が響きあえるような、違って当たり前なんだっていう社会を目指さないと、いじめは減らないですね。

【吉富】 いじめは昔からあったし、今後もなくならないでしょう。誰にだって、いじめの根はある。知らずに人を差別し、傷つけてしまうこともあります。でもそこでちょっとストップして考え合う。そういう機会として、ピンクシャツデーはとても有効です。「いじめ撲滅」ではなく「いじめストップ」です。

年に一度、自分自身を振り返り、差別や偏見について考えを深めていく。失敗しながらも互いに学びあって、リスペクトしあえる関係をめざしていく。ピンクシャツデーの意義は大きいと思います。継続していきたいです。

【西野】 私たちの身近には、今も差別されている人や生きづらさを抱えている人がたくさんいます。ピンクシャツデーは、行政や企業を巻き込んだ大きな運動として広げていくと同時に、各学校や地域、企業で偏見や差別を考える、自分たちの足元を点検する運動へと深堀りしていけたらいいと思います。人間は弱い生き物ですから、すぐ傷つくし、傷つけてしまう。弱い者同士、一緒に生きていける社会をめざして、行動していきたいですね。

【田口】 弱くされている人に連帯して、生きづらさのある社会を変えていく運動として、今後もぜひ続けていかねばなりません。最近は大人の社会でも、連帯とはほど遠い、排他的で攻撃的な声が強まる傾向が見受けられますが、子どもは大人社会の鏡です。大人の人間関係のあり方は、そのまま子ども社会に反映されていきます。大人もピンクシャツデーに取り組み、一人ひとりが大切にされる幸せな文化を作っていきたいです。

-*-*-*-*-*-*-*

<プロフィール>

■西野 博之

認定NPO法人「フリースペースたまりば」理事長/神奈川大学非常勤講師/川崎市子ども夢パーク、フリースペースえん、「ブリュッケ」アドバイザー/精神保健福祉士/1986年より不登校の子どもた

ちの居場所作りを行う。テレビ・ラジオなど出演多数。

■吉富 多美

児童文学作家/認定NPO法人「神奈川子ども未来ファンド」副理事長/虐待やいじめ、不登校をテーマにした児童書を多数執筆。代表作『ハッピーバースデー』(金の星社)は累計155万部のロングセラー。最新刊「ぼくが選ぶぼくのいる場所」ではピンクシャツデーに取り組む少年を描いている。

■田口 努

1979年横浜YMCA入職。2008年~2019年、横浜YMCA総主事、2020年~日本YMCA同盟総主事。2015年、横浜YMCAの職員礼拝でカナダのピンクシャツデーを紹介したことがきっかけとなり、YMCAピンクシャツデーが始まった。